管理監督者とは

労基法41条2号によれば、「管理監督者」に残業代を支払わなくてもよいことになりますが、「管理監督者」に該当するかどうかの判断は、実務上、非常に厳しく判断されており、会社が「この労働者は管理監督者だ」と主張すれば簡単に残業代の支払いを免れるわけではありません。

有名な例として、マクドナルドの店長は、管理監督者ではない(=残業代は発生する)とされた裁判例が存在します。

そのため、会社が「管理監督者」と主張したところで、その主張が裁判所に認められるケースは非常にまれですので、そのような主張に真に受けないことが重要です。

行政解釈によれば、管理監督者とは、部長、工場長等労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、名称にとらわれず,実態に即して判断すべきであるとされています。

つまり、「部長」とか「課長」とかの肩書きがあれば「管理監督者」となるわけではなく、その人の働き方をよく検討して「経営者と一体」と言える場合に初めて「管理監督者」となるわけです。

裁判例上の管理監督者

裁判例上は、

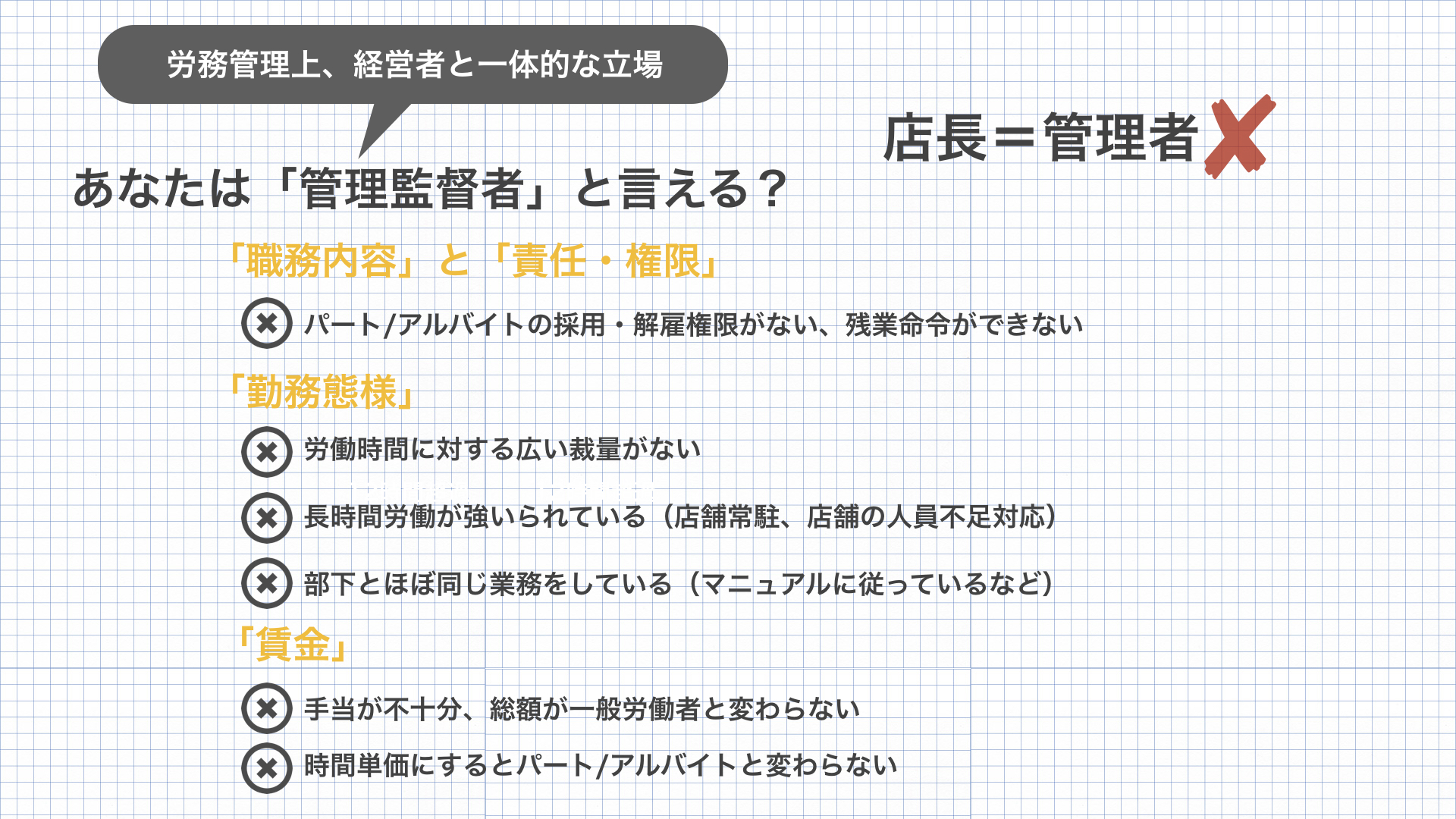

①その職責や責任からみた労務管理上の使用者との一体性(職責)

②その勤務態様として自らの勤務時間を自主的・裁量的に決定していること(時間管理)

③賃金、手当等の面でその地位にふさわしい待遇を受けていること(待遇)

上記3点を考慮して、管理監督者に当たるかどうかが判断されています。

具体的な裁判所の判断の例を見てみても、工場長、部長、店長、支社長、マネージャー等の一見高い地位にあるような肩書きのある労働者であっても、

①経営や人事に関する重要な権限を持っていない

②実際には出社・退社時刻を自らの裁量的な判断で決定できない

③管理監督者にふさわしい待遇を受けていない

などの理由で、管理監督者でないとされ、残業代の請求が認められています。

それにも関わらず、「あなたは管理監督者だから残業代は出ない」と間違った主張をする会社は多いので、騙されないようにして下さい。